本記事では発達障害の子どもの増加とその背景について、

最新の調査結果・書籍をもとに整理を行います。

「近年、発達障害と呼ばれる子どもが増えている」と言われておりますが、

その背景や考え得る可能性を幅広く概観し、この現状の捉え方を考えてみたいと思います。

※増加の要因は未だ明確になってはおらず、書籍等でも書かれている内容は異なります。

本記事は原因解明を目的とするのではなく、

「色々な可能性を理解したうえで、何を理解することが子どもたちと関わるにあたって重要なのか?」という、これからに目を向ける為に執筆します。

発達障害とは

発達障害とは、生まれつきの脳の機能的発達の障害(偏り)とされ、

いくつか種類がありますが、大きくは以下の3つに分類されます。

- 自閉スペクトラム症(ASD)

主な特性:臨機応変な対人関係が苦手・こだわりの強さ - 注意欠如多動性症(ADHD)

主な特性:不注意、多動性および衝動性 - 学習障害(LD)

主な特性:知的な発達に遅れはないが、読み、書き、計算のうちひとつ、もしくは複数が苦手

その他、知的発達症、協調性運動症、コミュニケーション症も発達障害に含まれます。

発達障害の子どもの数

まず、どんなデータを参照するのか?ですが、

国内において参照されるデータとして文部科学省の以下2つのデータがあります。

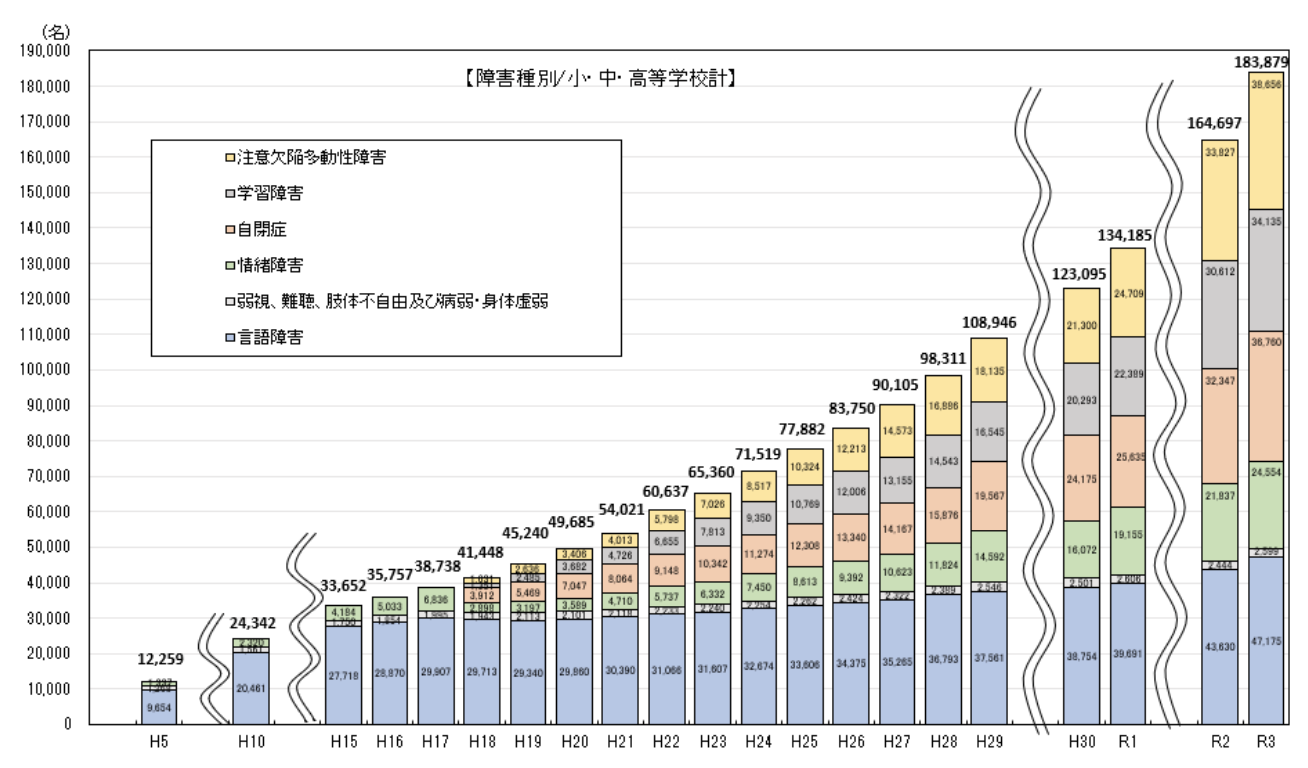

通級による指導実施状況調査結果(令和3年度)

こちらのデータは、通級に通っている子どもの数の推移を障害の種類毎にまとめたものです。

*対象:全国の国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校

*通級とは:通常の学級で受けながら、一部、障害に応じた特別の指導を特別な場(通級指導教室)で受ける指導形態(「障害に応じた通級による指導の手引 解説とQ&A(改訂第3版)」(文部科学省 編著)

引用:文部科学省「令和3年度 通級による指導実施状況調査結果」

上記3つの発達障害の推移をピックアップすると、この10年で3〜5倍強増えていることがわかります。

2021年=36,760名、2011年=10,342名(3.6倍)2. 注意欠如多動性障害 / 注意欠如多動性症(ADHD)

2021年=38,656名、2011年=7,026名(5.5倍)3. 学習障害(LD)

2021年=34,135名、2011年=7,813名(4.4倍)

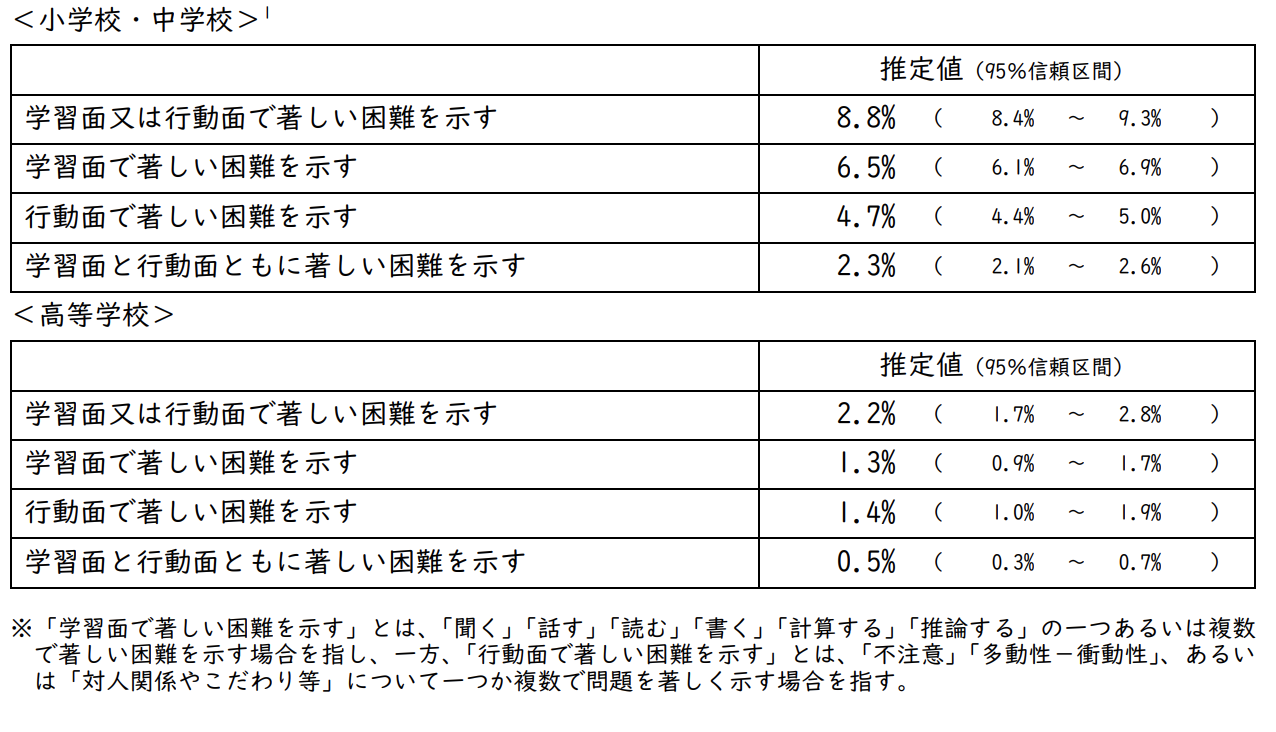

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する 調査結果について (令和4年12月13日)

次に話題となったのが、通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒数についてです。

全国の公立の小・中・高等学校の通常の学級に在籍する児童生徒を母集団とし、

調査対象の学級担任等が「知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示す」と判断した児童生徒の割合になります。

こちらも2012年と比較して、支援が必要な子どもが増加している結果となりました。

2022年=8.8%、2012年=6.5%(+2.3%)

※注釈で記載されているように、

・学習面での著しい困難を示す=学習障害(LD)

・行動面で著しい困難を示す= 注意欠如多動性症、自閉スペクトラム症

が想定されていることが予想されますが、

あくまで教師の方が見立てた数であることは留意しなくてはなりません。

「通常学級の生徒の8.8%が発達障害の可能性がある」という記事タイトルがニュースで取り上げられておりましたが、

「通常学級の生徒の8.8%が特別な支援が必要である」と理解する方が適しているかと思います。

小中学校の学級を想定すると、「35人中3人程度が特別な支援が必要である」割合となります。

発達障害の子どもの増加の背景

なぜこの短期間で発達障害の子どもの数が激増しているのか?

その理由としては、いくつかの仮説が挙げられております。

・保護者や教員の発達障害への理解が進み、対象者に気づきやすくなった

文科省の担当者は増加の要因を上記のように分析しております。

(日本経済新聞「小中学生の8.8%に発達障害の可能性 文科省調査」)

・診断基準の変更により、診断される数が増加した

診断の基準となる精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM-5)が2013年に改訂されたことによる影響は一定数考えられます。

- 注意欠如多動性症(ADHD)

発現が確認される年齢が7歳以前から12歳以前に引き上げられ、自閉症スペクトラム症(ASD)との併存が認められた。 - 自閉スペクトラム症(ASD)

発達障害をスペクトラム(症状は境界線や範囲が明確でなくグラデーションがある)と考えるように変更となった。それにより、従来は診断されなかった軽度の症例であっても「社会的に困難がある」場合に自閉スペクトラム症と診断されるようになった可能性があります。

①発達障害に関する理解が進んだこと、②診断基準の変更があったこと

上記二点により「発達障害の子どもが増加した」のであれば、「支援が必要な人に支援が届きやすくなった」という側面を表している可能性があります。

一方で、過剰診断を指摘する声があることについても目を向ける必要があるかと思います。

以下は一般的に言われている理由ではありませんが、あくまでも可能性として挙げておきます。

・生活リズムが崩れることで脳の発達が遅れ、発達障害に似た症状を呈する子どもが増加している

(成田奈緒子「『発達障害』と間違われる子どもたち」)

・愛着障害の子どもが発達障害と診断されている

発達の土台となる愛着が不安定となることで、発達に問題が生じ二次的に「発達障害」と似た症状を呈している子どもも「発達障害」に含められている。

(岡田尊司「『愛着障害』なのに『発達障害』と診断される人たち」)

上記いずれも「発達障害」と診断される子どもたちの中に、「先天的な脳の機能障害」を定義とする本来の「発達障害」ではない子どもが含まれているという仮説です。

この仮説は、遺伝要因がおよそ8割とされる「発達障害」がここまで急に増加することに対する疑問が背景にあります。(同様に遺伝要因が強い統合失調症の有病率は横ばいか減少傾向の為)

両者共に診断を改め、適切な対応をすることで症状が改善した事例が紹介されております。

仮説にあてはまる子どもたちがどれほどいるかは定かではありませんが、可能性の1つとして参考までにご紹介いたしました。

発達障害の子どもの増加をどのように捉えるか?

文中でご紹介したように、発達障害の診断基準は時代によって異なります。

加えて、診断基準に「日常生活や社会生活で困難が生じていること」といった主観的な基準が含まれます。(先天的な脳の機能障害があったとしても、生活上の困難がなければ「発達障害」とは診断されません。「発達障害」は環境との相互作用により定義されるものであることを理解する必要があると私は考えています。)

したがって、診断結果を重視しすぎないこと、同様に、調査結果の数値も増加の背景には色々な可能性が存在する為、鵜呑みにはしないことが個人的には重要かなと思います。

一方で、

・教師の方が客観的に「支援が必要だ」と判断する子どもが増えている

・子どもが主観的に「生活上困難がある」と主張してる数が増えている

ということは事実である為、この現状は真摯に受け止め、対応を考えていきたいと私は考えます。

次の記事で、発達障害の捉え方、考え方についてまとめる予定です。