不登校の児童生徒数を示す代表的な調査として毎年注目される、文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等 生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」。

その令和6年度版(令和7年10月29日公表)が発表されましたので、本稿では、最新の不登校児童生徒数の動向を中心に要点をまとめます。

「不登校児童生徒数過去最多」などが例年ニュースになりますが、その際の根拠となる調査です。

元データを確認されたい方は、以下をご覧ください。

▶︎児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(文部科学省HP)

令和6年度(2024年)の不登校児童生徒数

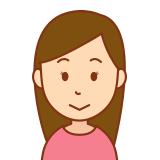

・小中学校における不登校児童生徒数は12年連続で増加し、過去最多の353,970人(前年度346,482人)

・一方で増加率は令和2年度以降初めて低下し、小学校5.6%(前年度24.0%)、中学校0.1%(前年度11.4%)、小・中学校全体2.2%(前年度15.9%)となった

引用:令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要 (P.23)

本調査での注目ポイント

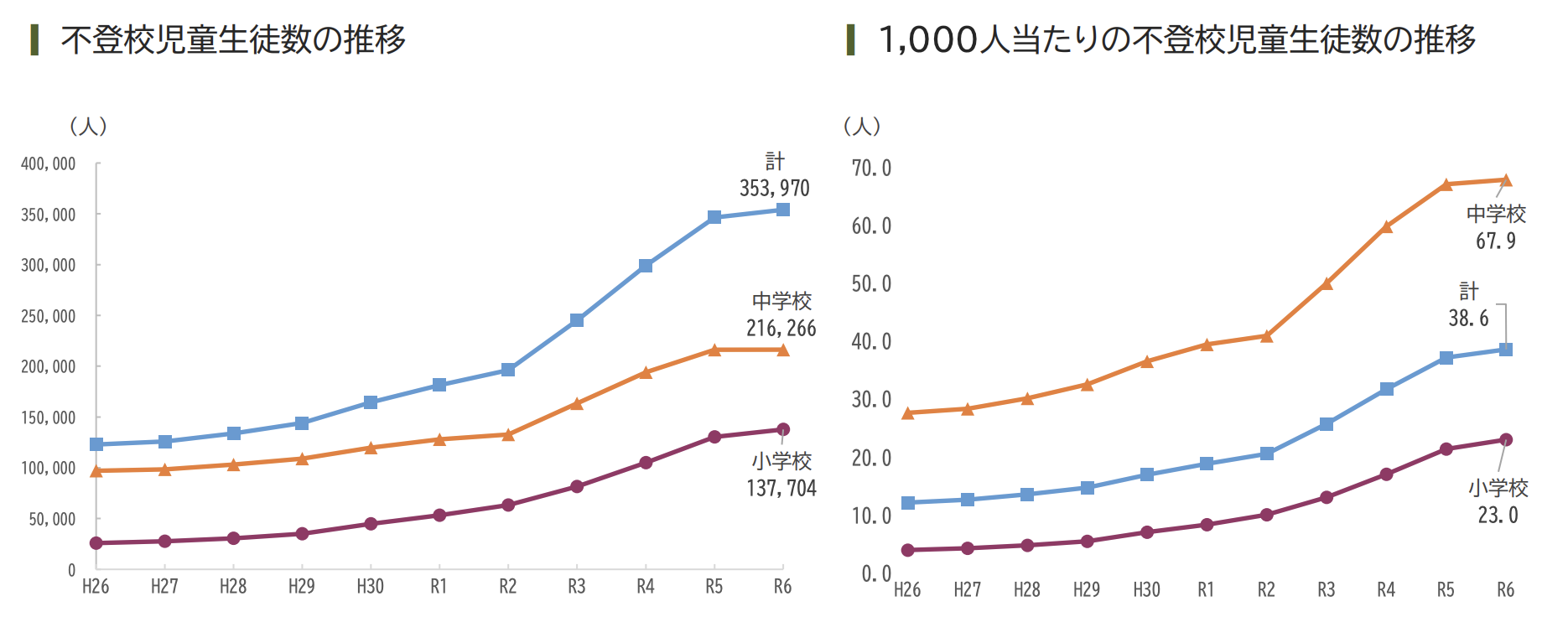

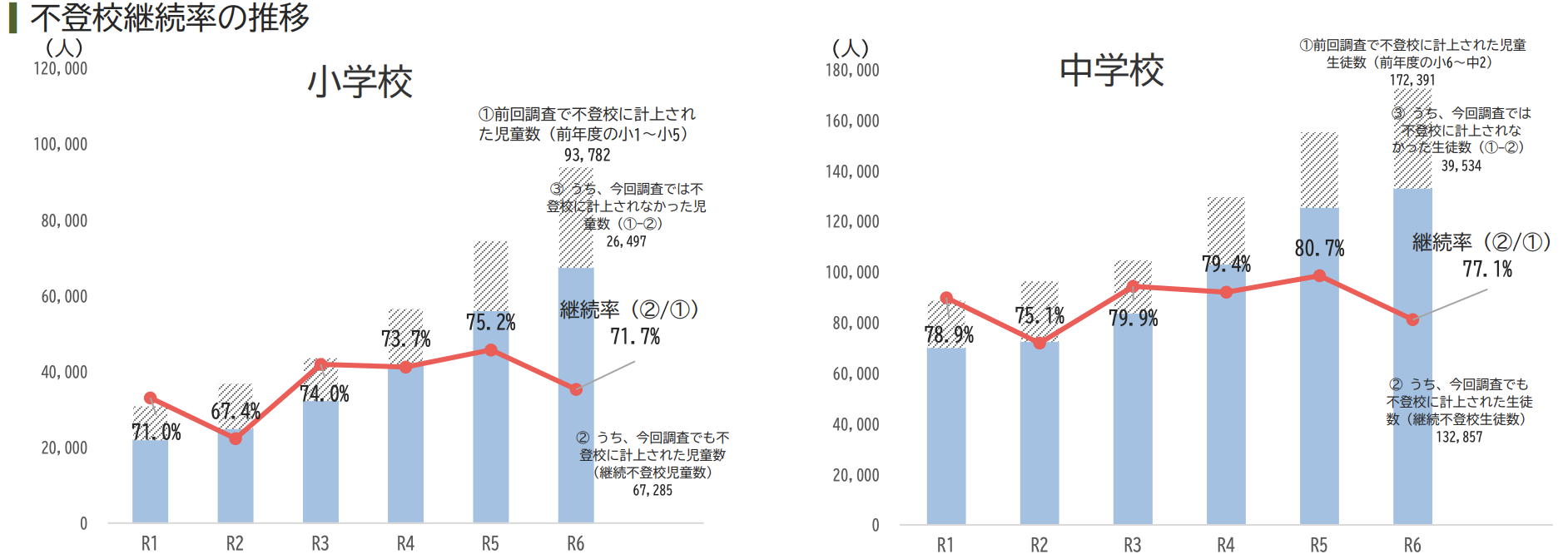

今年の調査で初めて、不登校児童生徒数を「新規不登校児童生徒数」と「継続不登校児童生徒数」に分類し、「不登校継続率」を算出しております。

※不登校継続率:

前回調査で不登校に計上された児童生徒のうち、今回調査でも不登校に計上された児童生徒の割合

その結果、以下のことがわかりました。

・小中学校合計の新規不登校児童生徒数は153,828人(前年度165,300人)

→9年ぶりの減少

・不登校継続率は、小学校71.7%(前年度75.2%)、中学校77.1%(前年度80.7%)

→小・中学校ともに前年度から低下

引用:令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要 (P.24)

引用:令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要 (P.25)

不登校継続率が70-80%というのは、現状では一度不登校になると、復帰することが難しいことを表しているように感じます。

実際、不登校のきっかけの要因に関わらず、一度不登校になると学習面で遅れが出ることで戻りにくくなるというお話を聞きます。

その意味では、校内教育支援センターや学びの多様化学校、個別塾やホームスクーリングなど、自分のペースで学びを再開できる選択肢があることも重要ではないでしょうか。

不登校児童生徒数の背景

新規不登校児童生徒数、不登校継続率ともに減少していることはわかりましたが、依然として不登校児童生徒数は過去最多である事実はありますのでその現状や背景は正しく理解する必要があるかと思います。

文部科学省によると、過去最多である要因は以下(引用)、

- 児童生徒の休養の必要性を明示した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の趣旨の浸透

- コロナ禍以降の保護者や児童生徒の登校に対する意識の変化

- 特別な配慮を必要とする児童生徒に対する早期からの適切な指導・必要な支援や、生活リズムの不調等を抱える児童生徒に対する指導・支援に係る課題があったこと等

一方で、増加率が低下した要因は以下(引用)だと考えられると説明されております。

- チーム学校による丁寧なアセスメントや個々の児童生徒に応じた学習支援の充実

- スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門的な知見を有する人材の活用

- 校内外の教育支援センターの設置をはじめとした多様な学びの場や保護者への相談支援や情報提供の充実

- 一人一台端末を活用した心の健康観察による早期把握

不登校対策と今後の動き

上記を踏まえた対策としては、2023年3月31日 文部科学省が発表したCOCOLOプラン「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」の内容を推進していくことが再度述べられております。

COCOLOプランの詳しい内容は以下記事にまとめております。

具体的には、「学びの多様化学校」や「校内教育支援センター」の更なる設置を促すための支援などが現在進められておりますので、それぞれの特徴等を知りたい方は以下をご覧ください。