本日はここ数年不登校に関するニュースで目にする、

不登校の低年齢化について調べていきたいと思います。

▶︎朝日新聞「不登校最多 低年齢化と長期化が心配だ」2024/11/14

▶︎AERA dot.「不登校34万人『小学生は10年で5倍』 背景に『自宅にいた方が楽しい』オンライン化の影響も」2025/02/27

不登校の低年齢化の実態

不登校の人数を参照する際、通常用いられるのが文部科学省により毎年発表される

「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」をもとに確認していきます。

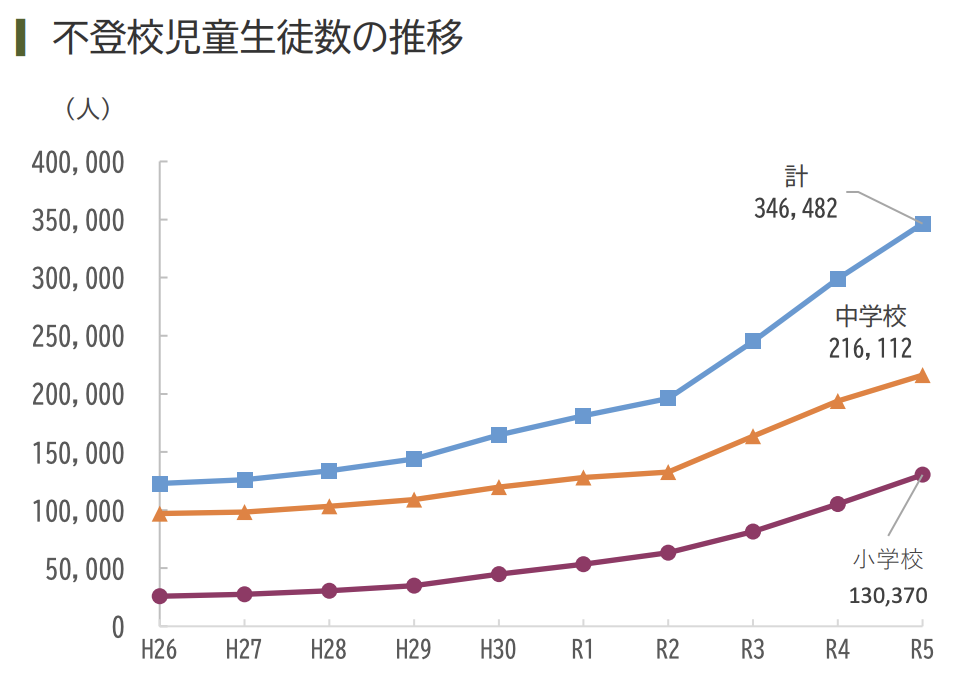

不登校児童生徒数

不登校児童生徒数は令和5年度も過去最多となり、

小学校は13万人、中学校は21万人、合計で34万6千人となりました。

引用:令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要 P.23

中学校では15人に1人、小学校や高校では50人に1人以上の割合とのことです。

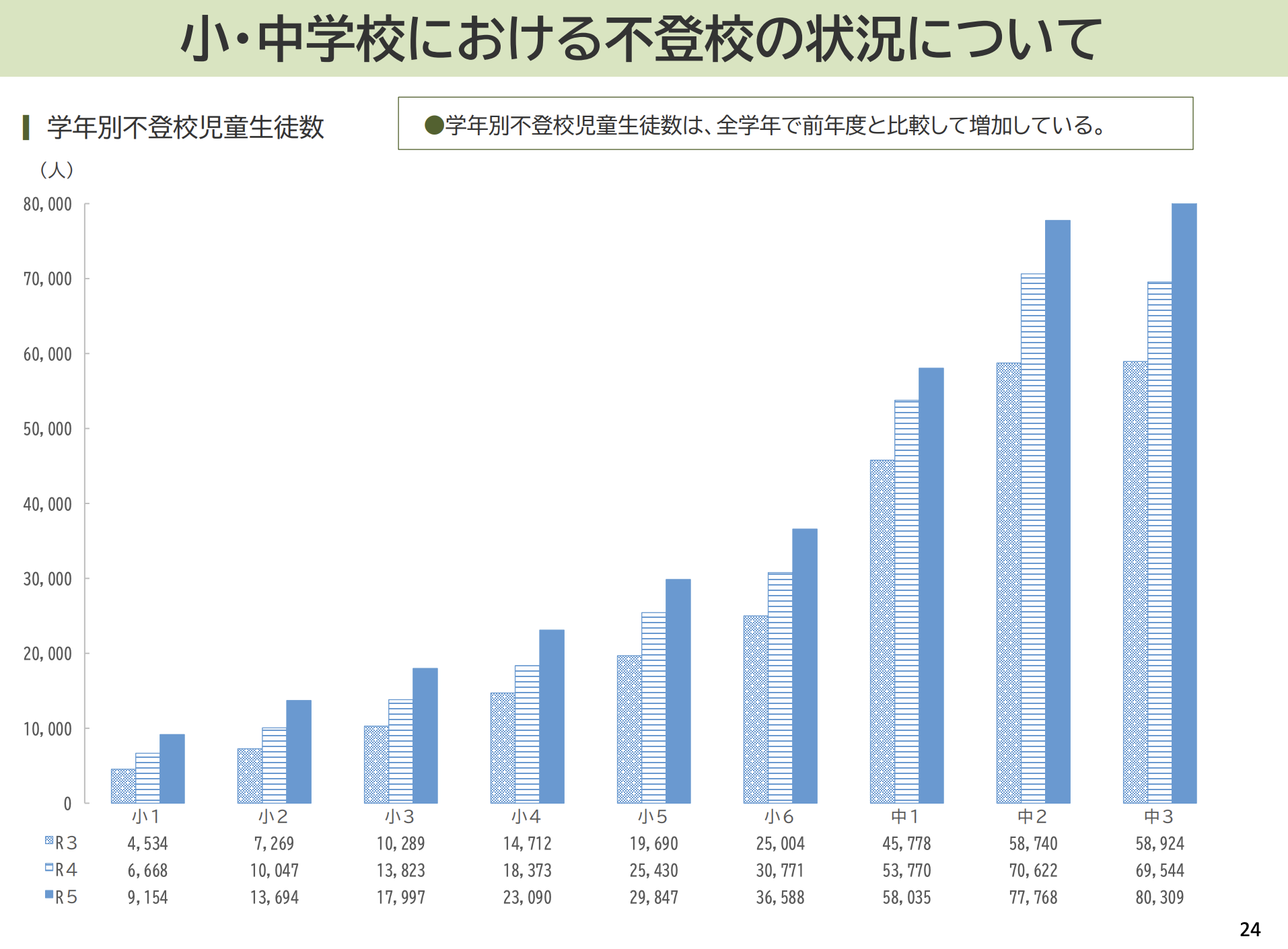

各学年毎の不登校児童生徒数

各学年毎の不登校児童生徒数としては、

各学年で前年度よりも増加していること、総数では中1〜3年生が多いことがわかります。

引用:令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要 P.24

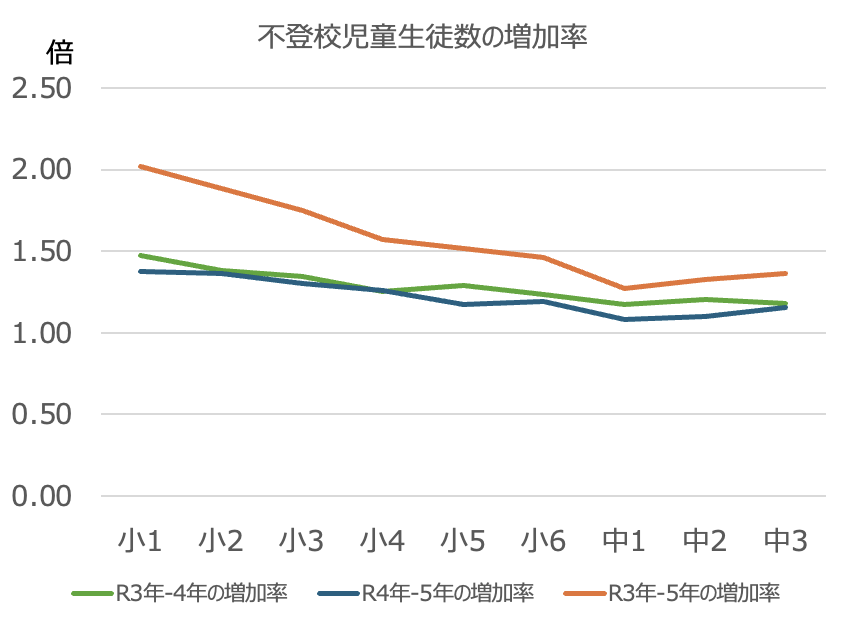

各学年毎の不登校児童生徒数の増加率

つぎに、上記の数値をもとに、各学年の増加率を計算し、グラフにしたものが以下になります。

3年間の推移(R3-R5の増加率)を示すオレンジの棒グラフを見ていただくとわかるように、

小1は約2倍、小2・小3でも1.9倍以上に増加しています。

参考:令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要 P.24

中学生は絶対数としては多いものの、増加率でみると小学校低学年の伸びが突出しています。

このことから、不登校の低年齢化ということは読み取れますが、

絶対数としては小学生と中学生では10倍以上の開きがあるため、

低年齢化だけに問題意識を持つのではなく、

「中学生だけでなく小学生も増えてきている」という認識で個人的にはいたいと感じます。

増加の背景が気になり調べたのですが、確かなデータや信頼できるソースがない為、

明言することは避けたいと思います。

不登校の低年齢化のリスク

一方で、低年齢化を見過ごしてはいけない背景ももちろん存在します。

学校外の居場所の選択肢の少なさ

現在、不登校時の学校外の居場所としては、以下のような様々な場が存在します。

・学びの多様化学校(不登校特例校)

・教育支援センター

・フリースクール

しかし、小学生低学年の居場所はまだまだ少ないのが現状です。

教育支援センターや地域の居場所においても、対象年齢が小学校高学年以上とされていることから、

アクセスできないという話も聞きます。

また、現在全国の中学校で校内教育支援センター(校内別室)の整備が進んでおりますが、

こちらも小学校での配置はまだまだ遅れております。

学校外の居場所が無く、自宅でずっと過ごすことになれば、

動画漬け、ゲーム漬けなどにより生活リズムが崩れるなど負のスパイラルに巻き込まれる可能性も高まります。

勉強の遅れ

また、勉強の遅れについてのリスクも挙げられます。

上記でご紹介した場の多くは、

学習よりかはまずは通える場=居場所であることを重視していることが多い為、

一度不登校になった場合に、もし本人が普通級に戻りたい意思がある場合には、

一定程度自習、もしくは塾や家庭教師等を利用し、学校の学習状況に遅れを取りすぎないよう、

勉強を進める意思や仕組みが必要になります。

特に発達に凸凹がある場合、基本的な漢字・算数など学習の基盤となる部分は専門機関等で重点的に支援することが求められるかと思います。

あえて、「本人が普通級に戻りたい意思がある場合には、」と述べたのは、支援級や支援学校を選択する場合や、フリースクール等を経験し、通信制高校に進む場合には、自分のペースで学習を進めたり、学年が上がった後に遡り学習を行うことも十分に可能だからです。

リスクは、低年齢で不登校になり、本人も今後学校に戻るつもりだったのに、いざ学校で授業を受けてみたらいつの間にかついていけなくなっており、本人の意識に反して再度不登校にならざるを得ないという状態かと思います。

発達年齢の低さ

また、数々の研究や当事者の声から「不登校」という経験の意味づけを後から変えることの重要性が言われております。

最初は「恥ずかしいもの」や「ただただ苦しいもの」としての不登校だったのが、

後から振り返り「自分にとって意味のある経験だった」等と考えることがあります。

しかし、中学生であれば、(色々な背景がある中ですが)「自分で学校に行かないという選択をした」と考えられる可能性がありますが、小学生の場合はまだ自分や状況に対する冷静な認知も難しく、

自分で決断したとは考えづらいのではないでしょうか。

そんな中で不登校となり、(もし通常級に戻りたいにも関わらず)、一度学校に行かなくなったから、

もう再度登校するのがこの先何年も難しい、となることは辛いことではないでしょうか?

求められる対応

ここまで、不登校の低年齢化の実態を確認してきましたが、

不登校の低年齢化の背景が定かではない中では、まず低年齢の子どもたちも受け入れられる場を整備していくことではないでしょうか。

対処療法的ではありますが、唯一無二のこどもたちを放っておく訳にはいきません。

上記整備を進めるとともに、低年齢化している背景(いくつかの要因が複雑に絡まっているのかと思いますが)も探究しつつ、根本の対策も検討していくことが必要になるかと思います。

この点は中学生、小学生両方の年齢の子どもたちと関わっている私自身、

知っておくべきことだと思いますので、引き続き情報にアンテナを張っていきます。