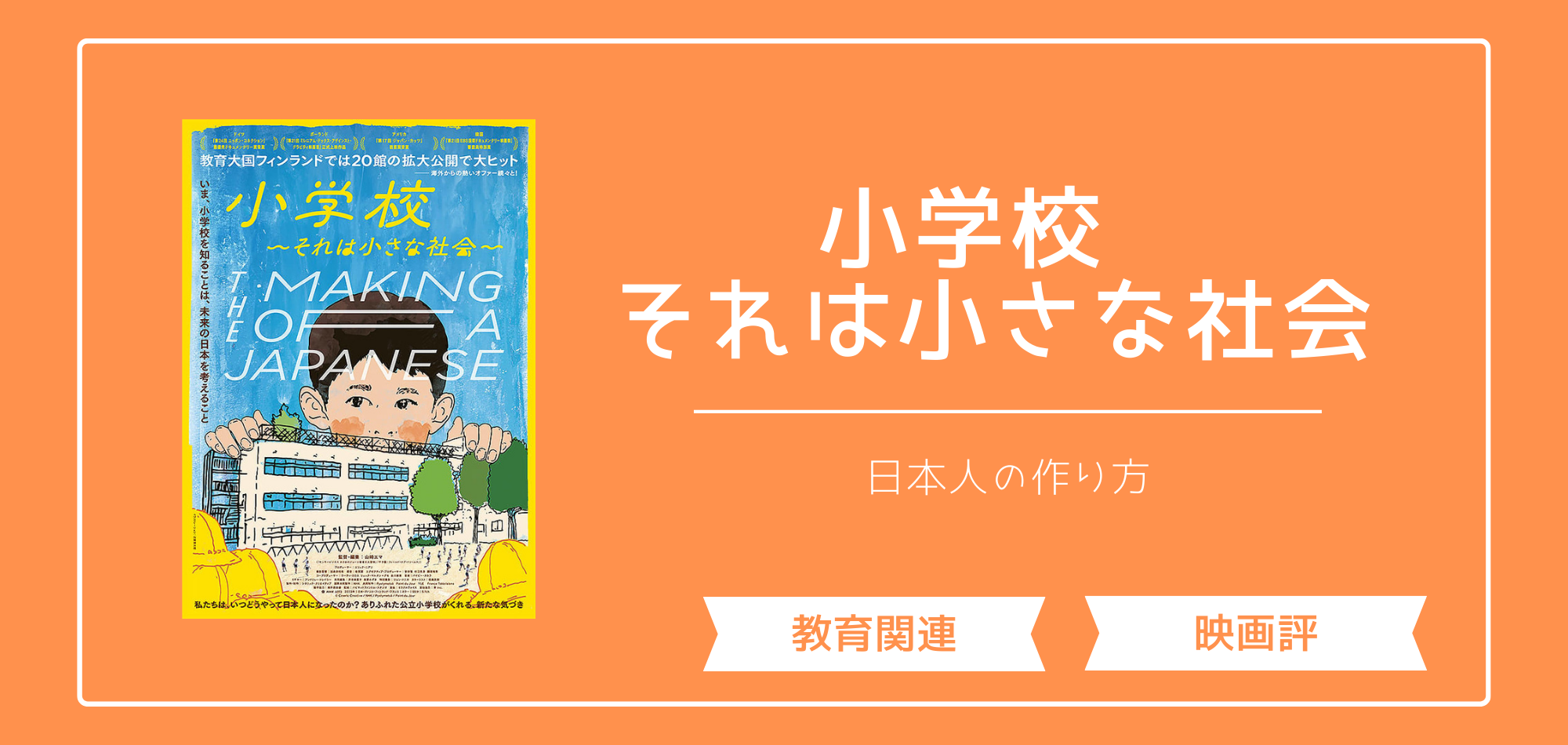

「教育大国フィンランドでは20館の拡大公演で大ヒット——海外からの熱いオファー続々!」

という謳い文句が掲げられた、日本の小学校のドキュメンタリー映画、

『小学校〜それは小さな社会』を、ついに観に行ってきました。

ずっと気になっていた作品だったので、今回はその感想を共有させていただきます。

(※ネタバレありです)

公式HPはこちら → https://shogakko-film.com/

「小学校〜それは小さな社会」のあらすじ

東京都内の公立小学校を舞台に、1年生の入学から卒業までの1年間の学校生活を記録したドキュメンタリーです。

児童・教員・保護者へのインタビューを交えながら、授業、掃除、給食、行事などの日常風景を通して、小学校での集団生活の様子と変化していくこどもたちを描いている作品になります。

「小学校〜それは小さな社会」の感想

わあ、「日本人」が作られた。

というのが最初の感想で、それは元々この映画の原題を知っているからでもありますし、

個人的には邦題よりも原題の方がしっくりきます。

邦題:小学校〜それは小さな社会

邦題の場合、小学校は「日本の社会の縮図」になっているというニュアンスを感じますが、

原題の場合、小学校で「日本の社会」を支える「日本人らしさ」が作られるというニュアンスに感じます。

結果として社会の縮図になっているのではなく、意図的に社会の一員となる教育がなされており、

本映画で強調したいのは後者かな?というのが私の感想です。

その上で…

いくつかの視点から考えていきたいと思います。

学校というものの影響力の凄さと怖さ

小学1年生の子どもたちが最初は「ぽやっ」とした表情で、先生方の言葉を聞いているのが、

小学2年生にもなると「納得感」や「自信」を示すような表情で、自ら規律を指揮するように変わる。

たった1年で。

その背景には、「ルールだからこうしなくてはならない」ではなく、

より強固な「みんながこうしているんだから、こうすべき」という「価値観」からきているようで

そこまでのものが1年間で芽生える凄さと、一方でその怖さを目の当たりにしました。

文化反映の時差

だからこそ、当然「どんな文化、どんな価値観を学校教育で重視するか?」が

論点になるかと思うのですが…

個人的に一番問題意識として感じたのが、文化反映の時差についてです。

映画の中では、「自分も小学校の頃に先生から厳しくされたから、自分もそうしたい」といった

ニュアンスの発言をする若い先生が何度もクローズアップされます。

しかし後半では、「社会に出たこともないかなで、教師をすること」に対しての想いや、

何度も挫折しそうになったことが吐露されます。

熱い想いのある先生が葛藤しながら子どもたちと向き合う姿勢を批判する気はもちろんありません。

ただ、

「学校で当時の文化・価値観を植え付けられた人たちが、また学校で当時の文化・価値観を植え付ける」

構図自体に対する危うさを感じました。

特に、教員を目指そうとするのはその「当時の文化・価値観」を良いとする人が傾向としては多いのではないでしょうか?

そうすると、今社会があっという間に変わっている中で、

文化・価値観はアップデートされにくくなるのかもしれません。

(もちろん、柔軟に新しい視点を取り入れながら日々変化を続けようとされている先生方も沢山いらっしゃることもわかりますので、今はあくまで構造の話をしています。)

その点でいうと、フィンランドでは高校卒業後すぐではなく、一度社会に出たり、

他分野を学んだ後に教職課程を志す人が少なくないという状況があり、

価値観をアップデートしていくという意味でも、改めてとても意義のある仕組みだと感じます。

「制限」と「自由」のバランス

ここでもう一点の疑問が、邦題について。

「小学校〜それは小さな社会」…なのでしょうか?

個人的には、社会の方が大分ゆるいのでは?と思うのです。

映画の中では「制限」と「自由」のバランスを取りながら日々過ごすのは、

「平均台を歩くよう」だと表現されています。

上記の言葉を踏襲するのであれば、小学校は「制限」が大きすぎて、「自由」が小さい。

しかし、そこまで「制限」がされていて、周囲との協調性や規律を学ぶからこそ、

日本人はどこもかしこも綺麗に掃除し、公共交通機関も一列に並ぶ。

「制限」にも「自由」にも良し悪しがあるので、ここでもどっちが良い!というつもりはありませんが、

靴を数cm単位で整頓したり、移動する際の歩き方まで指定する「制限」の意味は、私はあまりよくわかりません。

「社会」ではなく「私」を主語にする

とは言え、じゃあどこまでの「制限」なら納得できるのか?は本当に人それぞれ、

それこそ価値観の違いに基づくものだと思うので、

それはもう「教師によってもまちまち」でもいい気がしたのですが、どうなのでしょうか。

(こどもたちが傷つくほどの規律への厳しさや、収集がつかないほどの自由さなどはもちろん良くない前提ですが)

社会もそうですし。上司によっても、パートナーによっても、求める規律のレベルは違いますし。

それぞれ違う中で、チューニングしながら、時には関わる人を変えたりしていく。

としたときに、学校でも教師の伝え方は、

「社会ではこうなのだ」ではなく、「私はこう思う。」で良いのでは?と、私は思いました。

が、皆様はどう思われますか?

心理の視点から

シンプルに映画内の1場面で、新入生歓迎会でのシンバル演奏を任された女の子が、

全員の前で教師から叱責される場面があるのですが、私からしたらかなり怖い場面でした。

教師含む全員vs女の子の構図が、映像内で登場する大学院の教授による、

「全体教育」がいじめの温床になり得る可能性があるとの指摘を彷彿とさせました。

女の子は、その後泣きながら謝り、他の女性教員のサポートもあり、当日しっかりとやり切るという流れなのですが…

私には美談には見えず、日本の学校教育の怖い部分が映像に残っている…という気持ちでした。

なんとそのパートが、短い映像になっておりますので気になる方はご覧ください。

上記の「小学校~それは小さな社会~」の短編版「Instruments of a Beating Heart」は、第97回アカデミー賞の短編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされています…!

おわりに

上記印象に残った点に加え、自分自身の関わりを顧みた場面が、

運動会でみんなで決まった縄跳びの演目をする場面です。

当初縄跳びが苦手だった男子生徒は、練習ではペアの女の子からも沢山のダメ出しをもらいます。

「みんなでクオリティの高いものを目指そう!」という指示のもと、彼は家でも一生懸命練習をし、

本番当日、彼は連続で二重跳びを決め、満足げな表情を見せます。

私の場合「人それぞれ得手不得手はあるしなあ」「”みんなで”のためにその個別性を無視するのもなあ」などなどの想いが巡り、求めることはできないように感じました。

しかし、求めたからこそ、彼は殻を破れた。

としたときに、勝手に私がこどもたちの限界を決めてはいけないと反省しました。

自分の場合、反省を活かすとしたら…

「みんな」を主語にせず、「あなた」を主語にしたうえで、求めてみる、みたいなのが現実的ですかね?

(「もっとできるかもしれない」から「あなたがやりたいならば、やってみたら?」的なものすごい回りくどさになりそうですが笑)

ちなみに…

私は映画を見るまで、日本の教育に対する批判と皮肉が基盤になっている映画なのかと思っていたのですが、見てみたら、もっとふらっとに、良し悪しを映し出しながら、「どうするのが良いと思う?」という問いかけを観客にしてくるようなスタンスの映画に感じました。

教育、心理に関わる方々と、これを見ながら「どう感じたか?」を議論したり、

逆に他の国のThe Making of a American(実際にはありませんよ!)とかを見てみたい!

というのが、今の私の気持ちです。

さて、最近は学校ものをよく見ているので、もし興味があれば以下もおすすめです。