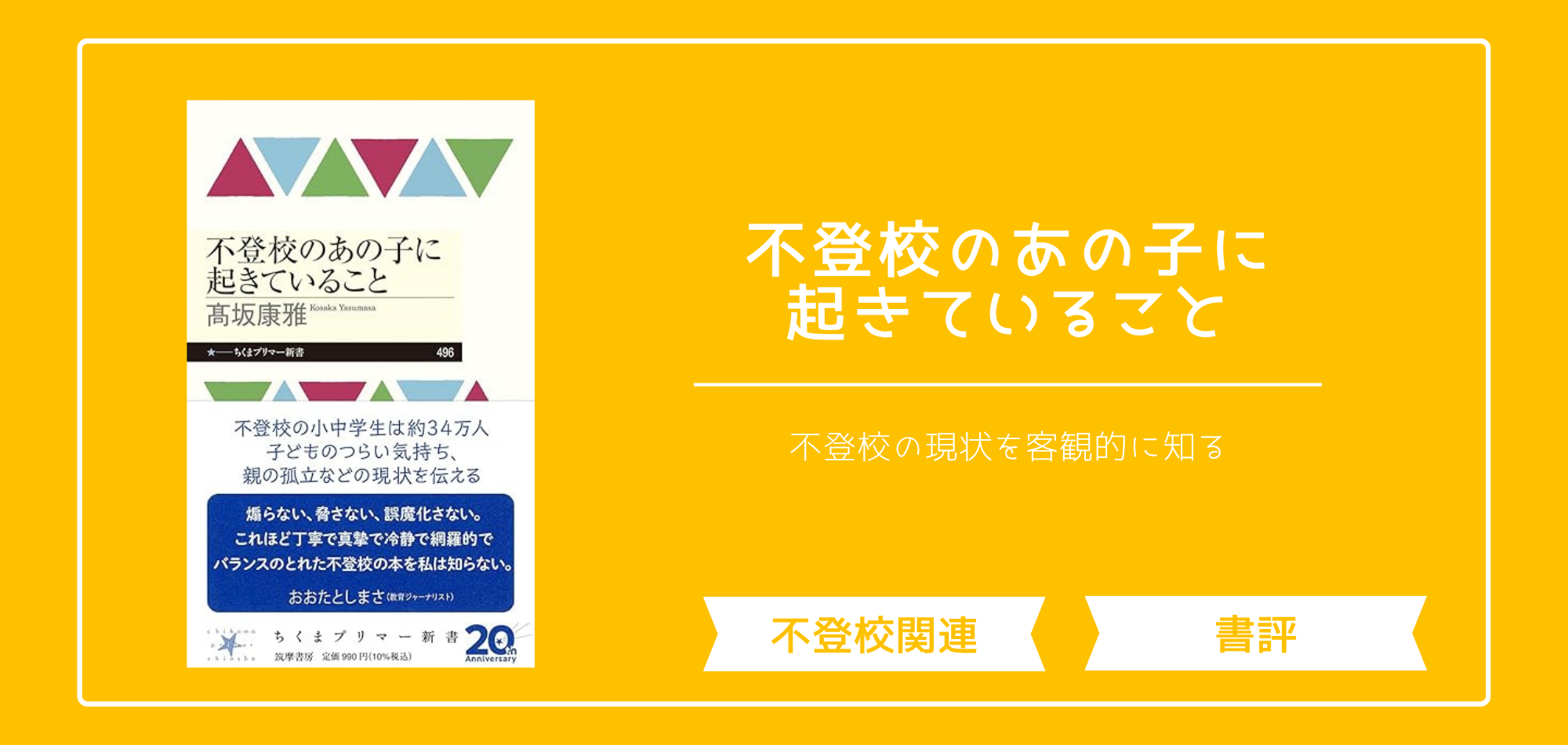

今回ご紹介するのは、書籍「不登校のあの子に起きていること」です。

ちくまプリマー新書から今年の7月に出版され、読みたいと思っていたのをやっと読むことができました。

「不登校のあの子に起きていること」のあらすじ

新書という形式もあり、不登校という現象について 網羅的・多角的に解説している本です。

「当事者や保護者の気持ちに寄り添う」というよりは、

- 不登校という事象を客観的に知りたい方

- 教員、支援員、心理士など支援に関わる方

- データを元に現状を理解したい方

におすすめの一冊です。

お子さんが急に学校に行かなくなると、不安の渦中にいるような感覚になる方も多いかと思います。そんなとき、一度距離を置き、“外から不登校を見る視点” を持たせてくれる本でもあります。

目次

第一章 三四万人という数字の背景 ── 不登校の現状

第二章 学校に行かないのもつらい ── 子どもの気持ち

第三章 軽視されている保護者の孤立 ── 親の気持ち

第四章 ゲームと寝坊のスパイラル ── 家庭での対応方法

第五章 先生も不登校のプロじゃない ── 学校との相談・交渉

第六章 不登校ビジネスに要注意 ── 適切な居場所探し

第七章 不登校は「お先真っ暗」なのか ── その後の進路

学びポイント

保護者の方の立場、ゲームとの関係、先生に対する認識、不登校ビジネスなど、不登校を取り巻く様々な観点を取り上げているという点で勉強になりました。

特に、どこか特定の立場に偏ることなく、データやアンケートを基に冷静に整理されている点 は、不登校を広く理解する上で大きな助けになります。

その中でも私が特に勉強になった点を備忘録的に記載しておきます。

先生に対する認識

本書で強調されることが「先生は不登校支援の専門家ではない」ということです。

あくまで先生は「授業を行う専門家」であり、不登校や発達障害、いじめの対応に関して学ぶ機会は無い上に、その個別事象に対する具体的な情報(不登校について、例えば学校外の相談支援の場)の情報は持っておりません。

また、地方公務員という立場上、特定の民間団体を紹介することが難しい事情もあります。

私自身、「情報が不足している」という危機感を持っておりますが、それを先生に求めることは難しいことも理解している為、本ブログのような公的ではない場所での情報発信をしています。

適切な居場所探し

居場所選びの際に重要となるポイントが、本書で整理されていました。

居場所ごとの性質、メリット・デメリットを考える際の参考になります。

| メリット | デメリット | |

| 教育支援センター | ・教育委員会が設置している為、 学校との情報連携がスムーズ ・出席扱いになる可能性が高い ・毎日開所している ・利用料がかからない | ・学校復帰を目的としている場合がある ・活動内容は個別の学習支援が多い ・スタッフの43.1%が退職教職員、22.3%が教職員系教員である 等の理由から学校の延長線上の居場所であることで合わないこどももいる |

| フリースクール | ・様々な活動が提供されている ・通い方に柔軟性がある | ・学習をしないケースもある ・毎日開所していないこともある ・誰でも作れる為、人材、活動内容の質の担保がされていない ・スタッフの人数にばらつきがある ・入会金、利用料、授業料等がかかる |

| 病院 | ・必要に応じて薬がもらえる ・診断をしてもらえる、診断書がもらえる | ・不登校の専門ではない為、不登校に関わる悩みなどは聞いてもらえない |

各居場所の説明はこちらにまとめておりますので、気になる方はこちらをご覧ください。

悪質な不登校ビジネスの見分け方

残念ながら、困っている方々をターゲットにした悪質と言わざるを得ないビジネスも近年出てきました。そんなビジネスの見分け方が記載されておりましたので、以下抜粋します。

- 断定している:「絶対〜します」「必ず〜します」

本来不登校の背景は一人一人異なるため、丁寧に継続的に適切な支援を模索するアプローチが必要になります。 - 検索結果上位表示など、広告費を多くかけている

良心的な不登校支援の多くは資金面で余裕がないことが多いです。 - 費用が高額

不安につけ込むタイプもあるため、慎重に見極める必要があります。

おわりに

本書で不登校の全体像をつかんだ上で、個別の状況に合わせた本を読むといった形がおすすめです。

また、個人的には、今までも居場所についてはまとめてきましたが、もっと当事者の方、そして保護者の方にお届けできる情報があるなあと本書を読んで改めて感じましたので、近々それぞれの居場所と居場所のまとめ記事をリライトできればと思いました。